Story : PICK UP

【Let’s SIP!】ベルギービールと日本酒 — 実はこんなに共通点がある!

August 2025

ベルギービールと日本酒。見た目も味もまったく違うと思っていませんか?でも実は、伝統、発酵、酒器、文化、そして職人技に至るまで、驚くほど共通点があるのです。今回は「意外と似ている!」と思わず言いたくなる共通点を6つ、ご紹介します。

01.

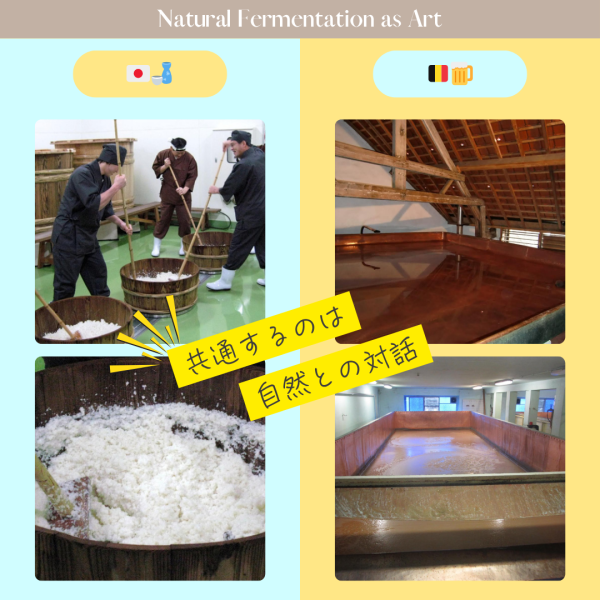

どっちも“自然”と真剣勝負!

Natural Fermentation as Art

🇯🇵🍶日本酒では、こうじ菌が蒸したお米のデンプンを糖に変え、そこに酵母が働いてアルコールを生み出すという、世界的にも珍しい「並行複発酵」が行われます。温度や湿度、原料の状態に合わせて、職人が直感と経験で調整する繊細な工程です。

🇧🇪🍺 ベルギービールには「ランビック」や「グーズ」と呼ばれる自然発酵のビールがあり、屋根裏で空気中の酵母を取り込んで発酵を始める“クールシップ”という技法が使われます。

自然の菌と人の技が織りなす共同作業、両者には共通する“自然との対話”があります。

02.

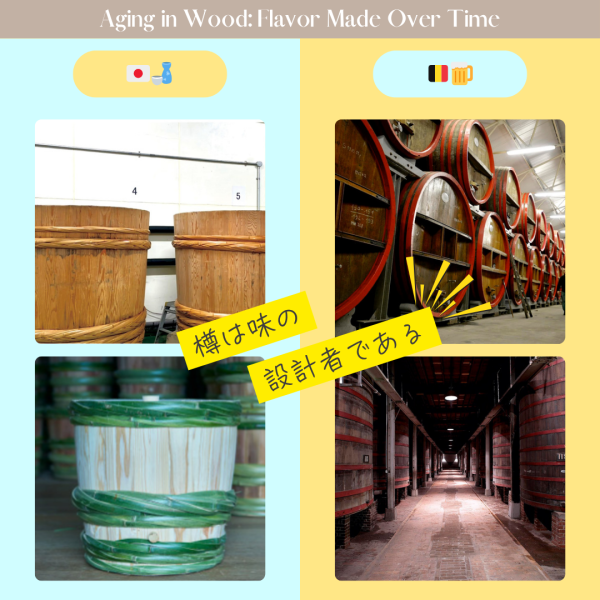

木樽×熟成のロマン

Aging in Wood: Flavor Made Over Time

🇯🇵🍶 現代はステンレスタンクが主流でも、一部の日本酒蔵では今なお杉樽や木桶を使って仕込みを行い、木の香りや、やわらかな酸味が酒に独特の風味をもたらします。

🇧🇪🍺ベルギービールもまた、特にサワーエールの世界では「Foeder」と呼ばれる巨大な木樽で長期熟成させる手法が根付いています。木材の中に住む微生物が味に影響を与え、呼吸する素材として液体に変化を与えます。

樽は単なる“容器”を超えた“味の設計者”なのです。

03.

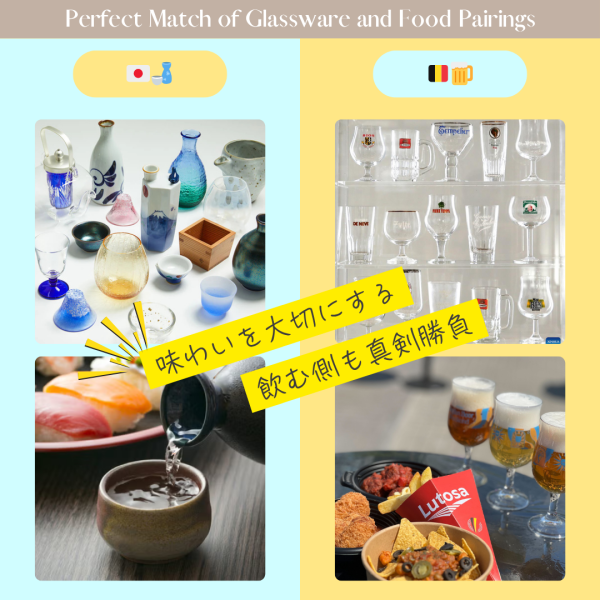

グラスや酒器、そして料理との“ぴったり感”を大切にしている

Valuing the Perfect Match of Glassware and Food Pairings

🇯🇵🍶 日本酒は、冷酒・常温・燗など温度帯によって味わいが変化しますが、それに合わせて「おちょこ」「盃」「平盃」「ワイングラス」など、酒器を使い分ける文化があります。器の形や素材が、香りや口当たりを左右するのです。さらに、日本酒は料理との“ペアリング”も大切にし、繊細な出汁料理には香りの高い吟醸系、旨味の強い肉料理には熟成系の古酒や生酛系など、酒と料理の“調和”を楽しむ文化が根付いています。

🇧🇪🍺 ベルギービールも負けてはいません。銘柄ごとに専用グラスが用意され、チューリップ型・聖杯型・フルート型などその形はさまざま。泡持ち、香りの立ち方、口に運ぶスピードまで計算されているところに、どちらも“飲み方”を大切にする国民性が表れています。さらにベルギーでは、チーズやシチュー、フリッツ、さらにはチョコレートまで、ビールとの相性を楽しむ“ビールペアリング”が深く浸透しています。

両者では「この料理にはどの酒/ベルギービールが合うか」といった考え方が日常的に交わされています。

04.

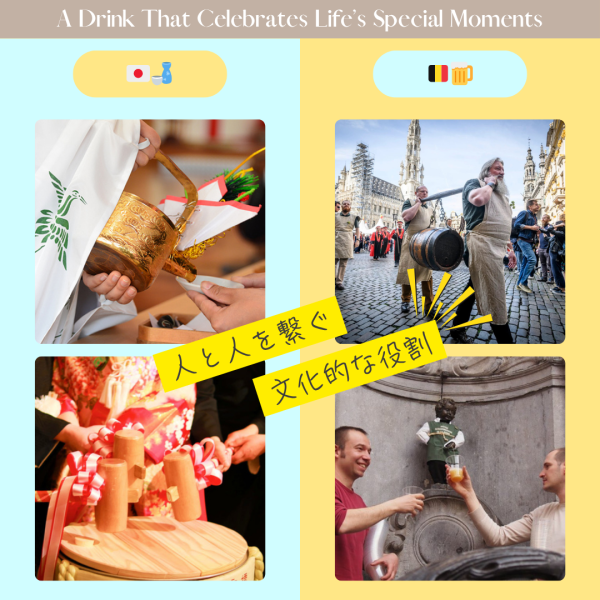

お祭り・人生の節目に寄り添う存在

A Drink That Celebrates Life’s Special Moments

🇯🇵🍶日本酒は、正月や結婚式、神事、祭りなど、日本人の“ハレの日”には欠かせない存在。しめ縄とともに奉納される「お神酒」や、鏡開きの儀式など、精神的・文化的な役割も担っています。

🇧🇪🍺 ベルギービールもまた、村の収穫祭や宗教行事、修道院の伝統と深く結びついています。地域密着型の祭りでは地元のビールが振る舞われ、人々をつなぐ象徴的存在になっています。

どちらも、単なるアルコールではなく「人と人をつなぐ文化の器」と言えるでしょう。

05.

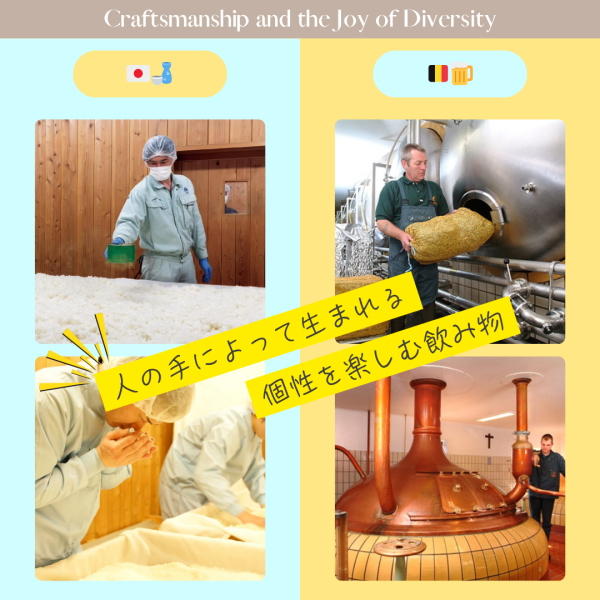

職人技と“違いを楽しむ”心

Craftsmanship and the Joy of Diversity

🇯🇵🍶日本酒の味わいは、杜氏(とうじ)と呼ばれる職人の腕に大きく左右されます。南部杜氏・越後杜氏・丹波杜氏など、流派や土地の気候に根ざした技術が受け継がれており、「同じ米でも杜氏が違えば味が変わる」と言われるほど。それぞれの蔵が持つ“設計思想”が味わいに反映されます。

🇧🇪🍺地域や造り手によって個性がはっきりと分かれます。たとえば修道院で代々受け継がれるトラピストビールは、厳格な伝統と神聖な哲学に基づいて造られ、ランビックを造る醸造所では自然との共存を重視し、果実や野生酵母を取り入れた自由で挑戦的なビールも存在します。

両者とも、“人の手”によって生まれる、個性を楽しむ飲み物なのです。

06.

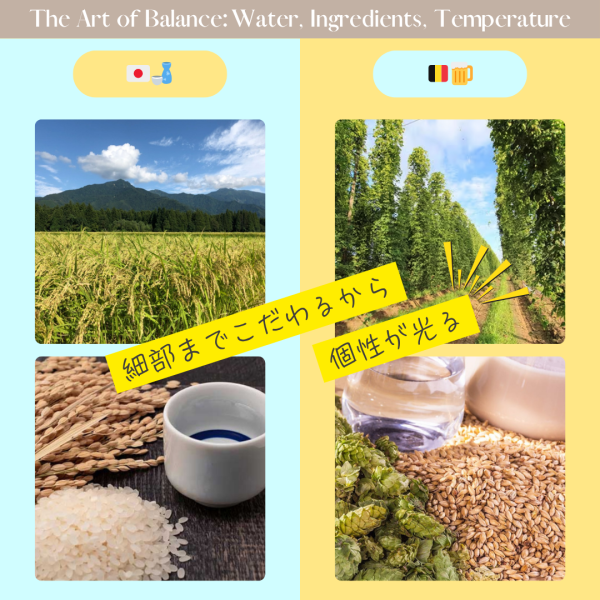

水・原料・温度——“こだわり”が味をつくる

The Art of Balance: Water, Ingredients, Temperature

🇯🇵🍶「軟水」だとまろやかに、「硬水」だとキレのある味わいに仕上がります。酒米も山田錦や五百万石など品種により味が変わり、どれも職人が丹精込めて選び抜いた原料です。さらに、温度帯(冷酒・常温・燗)によっても風味が大きく変わるなど、味に直結しています。

🇧🇪🍺「軟水」だと酵母やモルトの甘みがより前に出て、「硬水」だとホップの苦味がシャープに感じられます。原料の組み合わせ(麦芽、ホップ、果物、スパイス)によって味の世界が広がります。また、適温で提供されることで、香り・苦味・甘味のバランスが引き立つよう設計されています。

水・原料・温度……細部までこだわるからこそ、個性が光るところが非常に似ています。

ベルギーで「伝統的酒造り」シンポジウム開催

2024年12月、日本の「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを記念し、2025年2月にベルギー・ブリュッセルでシンポジウムが開催されました。ベルギービールウィークエンド実行委員長でもあり、日本の伝統的なこうじ菌を使った酒造り技術の保存会会長である(小西酒造株式会社代表取締役社長)小西新右衛門氏らによる講演や、日本酒と料理のペアリング体験を通じて、ベルギーの飲食関係者に日本酒の魅力を紹介しました。

参加者の反応はいかがでしたか?(BBW事務局)

小西新右衛門実行委員長:「参加者からは高い関心と好評を得られました。日本酒の多様な味わいに対する理解が深まり、特に華やかな香りの大吟醸が人気を集める一方で、レストラン関係者からは弊社の「江戸元禄の古酒」に高い評価を頂きました。また、ワイングラスではなく個性豊かな酒器で提供することで、味わいの広がりを体感していただけました。さらに、試飲した日本酒の採用を検討する声や、蔵見学の希望など、日本酒への関心の高まりが見られました。」

日本とベルギー、遠く離れていても、心の通う「発酵の精神」は同じ。

次に飲む日本酒やベルギービール、ちょっとだけ“もうひとつの国の職人”を思い浮かべながら味わってみてるのも良いかも。